豆知識

入れ歯の「6ヶ月ルール」とは?入れ歯が合わなくなる理由と例外のケースを解説

▼目次

1. 入れ歯に適用される「6ヶ月ルール」とは?

2. 入れ歯が合わなくなる理由

3. 入れ歯の「6ヶ月ルール」の例外とは?新製できるケースを解説

4. 京都府京都市の歯医者 京都二条たけち歯科クリニックの入れ歯治療

入れ歯は、失われた歯の機能を補うために大切なものです。しかし、一度作れば終わりというわけではなく、使用し続けるためには、定期的な調整が欠かせません。また、入れ歯には「6ヶ月ルール」というものがありますが、これについて知っている人は少ないかもしれません。今回は、入れ歯の6ヶ月ルールの意味や、調整が必要な理由、さらに例外的なケースについて解説します。

1. 入れ歯に適用される「6ヶ月ルール」とは?

保険診療の入れ歯には「6ヶ月ルール」があります。ここでは、入れ歯に適用される6か月ルールの内容や注意点について詳しく解説します。

①保険診療における「6ヶ月ルール」

保険診療で入れ歯を作る場合、前回の入れ歯の製作開始日を基準に、その後6ヶ月以内は原則として新しい入れ歯を作ることができません。6ヶ月を過ぎると、再び保険を使って入れ歯を作製することが可能です。このルールは、部分入れ歯・総入れ歯のどちらにも適用されます。

➁歯型取りの日が基準になる

このルールは、治療の開始日ではなく、歯型を取った日が基準となります。また、歯医者を変更した場合でも同様で、前の歯医者で歯型を取ってから6ヶ月経過している必要があります。

③入れ歯の調整は随時可能

6ヶ月ルールはあくまで「新しい入れ歯を作るタイミング」の制限であり、入れ歯の調整自体はいつでも行えます。痛みや噛みづらさを感じた場合は、我慢せず歯医者で調整してもらうことが大切です。

入れ歯を長く使うためには、6ヶ月ルールを理解しつつ、定期的なチェックや必要に応じた調整を受けることが大切です。

2. 入れ歯が合わなくなる理由

入れ歯は長く使っていると、だんだんと噛み合わせが合わなくなったり、違和感を感じたりすることがあります。ここでは、入れ歯の適合が悪くなる主な原因について詳しく解説します。

①顎の骨と歯ぐきの変化

歯を失った部分の顎の骨は、時間の経過とともに少しずつ吸収されていく傾向があります。それに伴い、入れ歯を支える歯ぐきの土手(歯槽堤)の形も変わることがあり、入れ歯との間に隙間ができやすくなります。この隙間が、グラつきや痛みの原因になる場合もあります。

➁入れ歯自体の劣化

入れ歯の素材は、長期間の使用や清掃、食事による摩擦などで摩耗したり、変形したりすることがあります。特に、噛む面や人工歯の部分がすり減ると、噛み合わせのバランスが崩れ、入れ歯の安定性が失われることがあります。

➂むし歯や歯周病の進行

部分入れ歯の場合、残っている天然の歯を支えとして使用します。これらの歯がむし歯になったり歯周病が進行したりすると、入れ歯を支える力が弱まり、合わなくなる原因になることがあります。

④生活習慣や身体の変化

体調の変化や大きな体重の増減も、口腔内の環境に影響を与えることがあります。顎の骨や歯ぐきの土台は全身の健康状態と密接に関係しているため、全身の変化が入れ歯のフィット感に影響する可能性があります。

⑤不適切な手入れ方法

入れ歯を熱湯で洗浄したり、研磨剤入りの歯磨き粉で強く磨きすぎたりすると、入れ歯が変形したり、表面に傷がついたりする原因となることがあります。不適切な手入れは、入れ歯の寿命を縮め、適合を悪くする可能性があります。

3. 入れ歯の「6ヶ月ルール」の例外とは?新製できるケースを解説

入れ歯の6ヶ月ルールは保険診療で定められた基本ルールですが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。ここでは、例外的に新しい入れ歯を作製できるケースについて解説します。

①修理困難なほど入れ歯が損傷した

入れ歯が修理できないほど壊れた場合、6ヶ月経過していなくても新しく作り直せることがあります。破損した入れ歯を無理に使い続けると、口腔内を傷つける原因になることがあるため注意が必要です。

➁やむを得ない状況で紛失した

火災や風水書などの災害によって、やむを得ず入れ歯を紛失した場合も、同様に新しい入れ歯を作製できる可能性があります。

③抜歯により歯の数が変わった

入れ歯を使用している方が何らかの理由で抜歯をした場合、歯の数が変わるため、既存の入れ歯が合わなくなることがあります。この場合も、6ヶ月経過していなくても新しく作り直せることがあります。

④上下どちらかしか作製していない場合

上の入れ歯だけ作製済みで、下の入れ歯も作りたい場合など、左右や上下で異なる入れ歯を作る際には、6ヶ月ルールは基本的に適用されません。

必要に応じて、歯科医師と相談のうえ作製できる場合があります。

⑤自費で入れ歯を作製する

保険診療ではなく、自費で入れ歯を作製する場合は、これらの保険診療のルールは適用外になることがほとんどです。

このように、入れ歯の6ヶ月ルールには例外があるため、入れ歯の作製については自己判断せず、歯科医師に相談しましょう。

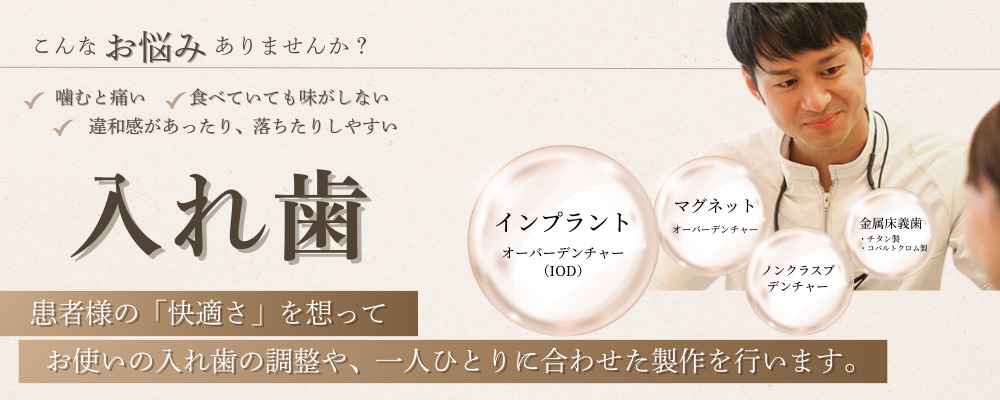

4. 京都府京都市の歯医者 京都二条たけち歯科クリニックの入れ歯治療

京都府京都市中京区の歯医者 京都二条たけち歯科クリニックでは、歯の欠損に対して、入れ歯・ブリッジ・インプラントなど多様な治療に対応しており、患者様一人ひとりに合った方法をご提案しています。

歯の欠損をそのままにしておくと、噛み合わせのバランスが崩れたり、周囲の歯が傾いたりして、将来的にさらなるトラブルを引き起こす可能性があります。だからこそ、早めに、そして自分に合った方法で補うことが大切です。なかでも入れ歯は、自然な装着感で食事や会話を楽しめる欠損治療として、多くの方に選ばれています。

<京都二条たけち歯科クリニックの入れ歯治療の特徴>

①違和感を抑えた自然なつけ心地を追求

自費診療の入れ歯では、金属床やノンクラスプデンチャーなど、薄くて丈夫で、見た目にも配慮した入れ歯をご提案しています。

②目立ちにくい、見た目への配慮

金属のバネが見えにくいノンクラスプデンチャーや、マグネットで固定するオーバーデンチャーなど、見た目も考慮した選択肢をご用意しています。

③「合わない」を繰り返さない丁寧な調整

他院で作った入れ歯が合わなかった方にも、当院では噛み合わせやフィット感を細かく調整し、安定した使用感を目指します。

まとめ

入れ歯には、保険診療で定められた「6ヶ月ルール」があり、前回の入れ歯の作製から6ヶ月以内は原則として新しい入れ歯を作れません。しかし、使用中の入れ歯が壊れた場合や抜歯で歯の数が変わった場合、上下どちらかしか作製していない場合、自費で作る場合など、例外もあります。入れ歯は長く使ううちに顎や歯ぐきの状態が変化して合わなくなることもあるため、自己判断せず、必要に応じて歯科医師に相談することが大切です。

京都二条たけち歯科クリニックでは、患者様一人ひとりに適した入れ歯治療をご提供しています。

京都府京都市中京区周辺で入れ歯に関してお悩みの方は、京都二条たけち歯科クリニックまでご相談ください。

監修:武知 幸久

経歴:

1989年 徳島大学歯学部卒業

1997年 たけち歯科医院開業

2011年 医療法人社団翔志会

たけち歯科クリニック開設

京都市立病院 登録医